星野智幸

1965年アメリカ・ロサンゼルス生まれ。1997年『最後の吐息』で文藝賞、2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞、2003年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞、2011年『俺俺』で大江健三郎賞、2015年『夜は終わらない』で読売文学賞、2018年『焔』で谷崎潤一郎賞を受賞。新聞連載していた『ひとでなし』を、2023年夏に刊行予定。

Illustration 塩川 いづみ

Illustration 塩川 いづみ

最終回は、私の本の装幀をご紹介したい。自分の本を取りあげるのは恥知らずなのではないかと迷いがあったけれど、装幀は私が作るのではなく、装画を描く人や装幀家、編集者らの作品なので、堂々と取りあげることにした。

私は自作の装幀には本当に恵まれていると思う。この連載の初回で、デビュー作を自分の偏愛していた装幀家、坂川栄治さんにお願いできたことは書いたが、その後も私は、装幀にはかなり希望を出しては、満足のいくものを作ってもらってきた。編集者にお任せのこともあるが、特定の作品や作家を使ってほしいと求めることも多い。

その中で最高傑作だと感じているのは、今のところの最新作である『植物忌』(朝日新聞出版)。若い現代美術家の瀬川祐美子さんと知り合う機会があり、思いきってお願いしたところ、装画というレベルを超える作品が出現して息を呑んだ。本の装画は初めてだった瀬川さんと、詳細なやりとりをして美術品として完成させてくださったのは、鈴木千佳子さん。カバーを外した表紙にも、本を開いた見返しにも、瀬川さんの描く植物の細胞のようなイメージがびっしり。しかも一つ一つが顔にも見えたりする。どこまでが個体なのかわからない世界、すなわち植物。この本が植物になりつつあるのだ。手に取るたびに、自分が今どこにいるのかわからなくなるくらい、うっとりする。

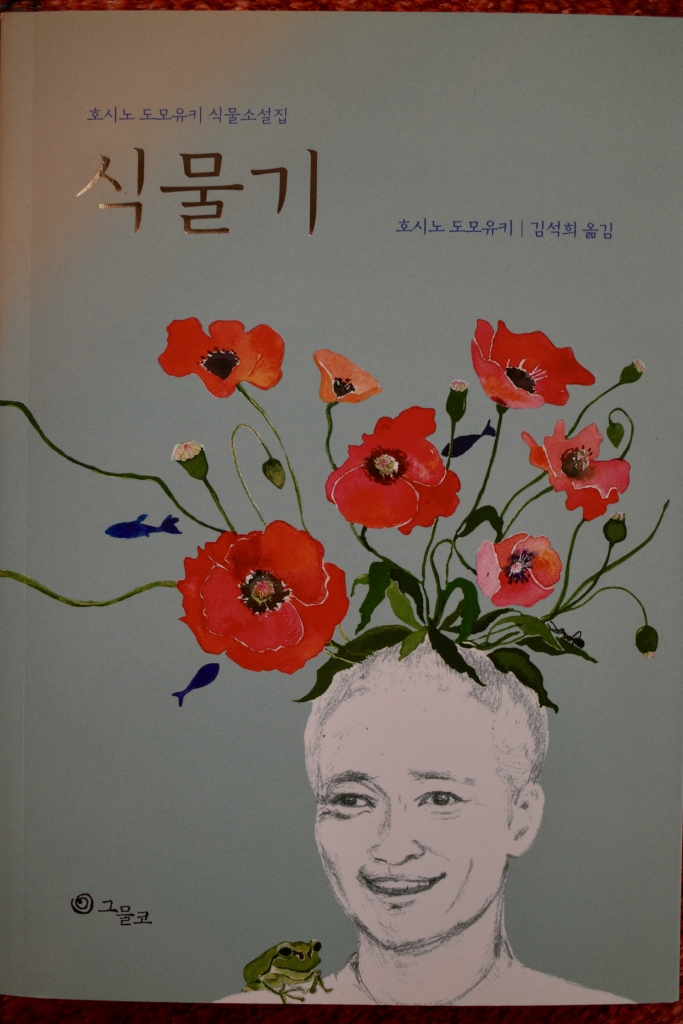

ちなみに『植物忌』は、日本文学研究者にして画家でもある友人のキム・ソキさんが韓国語に翻訳し、さらに表紙の絵を自分で描いてくださった。私の頭が百花繚乱となっている。

鈴木千佳子さんにはその前の作品『だまされ屋さん』(中央公論新社)も手がけていただいていて、これも勝るとも劣らぬレベルの美しさ。新聞連載の小説で、私が希望して挿絵を描いてもらったnakabanさんが、単行本用にも描いてくださった。すべての挿絵を収録したいほど、作品とは切り離せない世界観が広がる毎日だった。

本そのものがアートになったケースとしては、私の作品を選集にまとめてもらった人文書院の『星野智幸コレクション』4巻本もある。各巻の装画を手がけてくださったのは、知り合いの武盾一郎さん。1990年代に新宿段ボール村に絵を描き続けた伝説もお持ちのアーチスト。第2巻「サークル」の画像を拡大したものを見てほしい。細いボールペンだけで細密に描いていく幾何学的な絵は、それだけで一つの宇宙だ。四つの色違いの宇宙で銀河を作ってくださったのは、装幀家の藤田知子さん。読まなくてもいいからこの4巻はセットでそろえて本棚に置いて眺めてほしい、とさえ思う芸術品である。

2000年代の前半には、とあるギャラリーから楽しい企画を持ちかけられた。私の小説を題材にアーチストたちに絵を描いてもらい、私がその中から「金の星野賞」「銀の星野賞」「銅の星野賞」を決めるというもの。受賞者には、副賞として私の本の装幀をしてもらう。といっても、出版社と約束したわけではないので実現するかは心もとなかったが、選んだお三方にはそれぞれ装画を作ってもらうことができて大成功だった。

一つ目は、『アルカロイド・ラヴァーズ』(新潮社)。土屋仁応さんにオブジェを作ってもらって、新潮社装幀室が写真にして仕上げた。土屋さんの本業は木彫家で、その作品の魅力は文学の世界にも広まり、いまや数々の作家が土屋さんの彫刻を表紙に使っている。私もその後、『無間道』(集英社)で土屋さんの木彫の写真を使わせてもらった。見たとたんに溺愛したくなるような愛らしさ、無垢さ、気品の高さは、こちらに潜む依存性を暴き立てるようでもあり、じつはとても恐ろしい作品でもある。

二つ目と三つ目は文庫本で、岩清水さやかさんがイラストを担当した『毒身』(講談社文庫)と、向坂万基子さんに描いていただいた『ファンタジスタ』(集英社文庫)。いろいろな要求に応えて何度も作り直してくださって、完璧な装幀になった。

画家との共作では、絵本も一冊ある。岩波書店のCoffee Booksというシリーズとして、小野田維さんと『水族』を作った。小野田さんの絵から私が物語を書き、文章を読んだ小野田さんがさらに絵を描いた。こちらは人と魚との境界が曖昧になる話。

既存の絵画を使ったケースとしては、『俺俺』(新潮社)は忘れられない。「俺」が増殖していくこの小説を構想している最中に、石田徹也さんの作品に出会ってしまったのだ。「自分が書こうとしていることが、もう絵で表現されている!」と驚愕した。すでに亡くなっていた石田さんとずっと一緒に、私はこの小説を書いているように感じていた。運命の必然として、石田さんの「燃料補給のような食事」が装幀となった。

『ロンリー・ハーツ・キラー』(中央公論新社)では、偏愛していたスズキ・コージさんの絵を使うことができた。どこまでも細密な線で描かれた絵本『ゼレファンタンケルダンス』は、スズキ・コージさんの大傑作。あまりにも好きすぎて、自分の本の顔にはめ込んでしまった。

作品を文芸誌で連載している最中にインターネットで発見して、「これしかない」と『夜は終わらない』(講談社)の表紙に決めていたのが、ロシアのレオニード・ティシュコフ(Leonid Tishkov)さんの写真作品。レオニードさんはこの三日月のオブジェと自らが写るシリーズを世界中で撮影し、「プライベート・ムーン」として発表している。

こうして自作の装幀の歴史を振り返るために、自著を並べてぴらぴらと拾い読みをするうち、私は自分の小説群に潜む決定的な事実に気がついて、ショックさえ受けた。ここからは装幀の話から離れて、私の文学の根幹をなすものが何であったか、少し考えたい。

私の作品群でほぼ一貫しているのは、ジェンダーのテーマである。それを中心に書いていようが、他のテーマで書いていようが、ジェンダーの問題抜きで成立している作品はない。

デビューから4作目の「嫐嬲(なぶりあい)」という作品で、女性二人と生活をともにする若い男性が、想像生理を迎える話を書いて以来、私は常にジェンダーの区分に疑念を挟んできた。

その2年後の「毒身」では、年齢性別は示さず、「彼」「彼女」という性別を示す代名詞もいっさい使わず、登場人物の容貌の描写もせず、会話では誰であれ女言葉や男言葉を話さない(実際に東京地方の若い世代の会話を文字化すると、話者のジェンダーを特定する手がかりはほとんどない)、という形で書いた。読みにくいと多くのクレームがあったが、その反応こそが、世はジェンダーのくびきに縛られていることを証し立てていたと思う。

2000年代に書いた大半の作品、『ロンリー・ハーツ・キラー』『ファンタジスタ』『われら猫の子』『アルカロイド・ラヴァーズ』『在日ヲロシヤ人の悲劇』『虹とクロエの物語』『植物診断室』は、ジェンダーをはっきりテーマとしていた。男性はどうやったら男性であることから降りられるのか、という観点で。

それは私自身の問題だった。男性から解放される、男性であることをやめる。それなくしては、この社会の根深すぎる性差別を変えることはできない、と考えていた。そして、自分がそう望むのは、私が優遇される立場のヘテロのシス男性である(異性愛者で、自分の性自認が、割り当てられた男性のままである)から、罪悪感や使命感を抱いているためだと思っていた。

ところが、私の作品にはかなりの頻度で、去勢のモチーフが描かれることになった。男性であることを降りるには、男性に与えられている権力を捨てればいいはずなのに、なぜ執拗に去勢を書いてしまうのか。

男性をやめるというのは、クィアになることだと思った時期もあった。私はいくぶんか、クィアなのではないか、と。けれど、世のクィアを自認する人たちから見れば、私は依然としてヘテロのシス男性としか位置づけられない。どうであれ私はそのように位置づけられてしまうことが、私にはつらすぎるのだった。私のジェンダーの可能性を消去していけば(ゲイでもない、性自認も女性にはなりえない)、ヘテロのシス男性でしかないのに、私はそこに違和感を拭いきれずにいるどころか、男性であることに耐えがたい苦痛を抱き続けている。そして、小説では去勢を書き続ける。

いま、さまざまな性のマイナー性が言語化され、世が認識するようになったこの時代になってようやく、ぼんやりと言えるようになってきたのは、私はヘテロのシス男性ではないのかもしれない、ということだ。ノンバイナリーという言葉が一番近いと思うけれど、好むと好まざるとにかかわらず長年ヘテロのシス男性だと自分を位置づけてきた身としては、はっきりそう表明することもはばかられる。たんなるヘテロ・シス男性の「恣意的な選択」としてそう言っているだけかもしれないのだから。そうではないと私自身は思うけれど、言い切れる自信はないし、そう言い切る軽々しさの暴力性こそが、セクシュアル・マイノリティを抑圧してきたのだから。

いったい自分のセクシュアリティは何なのだ、と混乱し続けている。たぶん、それをわかりやすく説明するカテゴリーもないし、認知もされていないからこそ、私は小説でその存在のあり方を言葉にしようとしてきたのだと、いまならわかる。私のような感覚を持っている人は、多数派とは言わないけれど、想定するよりずっと多いと思う。カテゴライズされたアイデンティティーは時に救いにもなるけれど、本当は必要ない。小説の言葉で一人ひとりの性のあり方が書ければ、それで十分。

1965年アメリカ・ロサンゼルス生まれ。1997年『最後の吐息』で文藝賞、2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞、2003年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞、2011年『俺俺』で大江健三郎賞、2015年『夜は終わらない』で読売文学賞、2018年『焔』で谷崎潤一郎賞を受賞。新聞連載していた『ひとでなし』を、2023年夏に刊行予定。