黒川晝車

1997年生まれ。愛知県生まれ千葉県育ち。筑波大学比較文化学類卒。専攻は日本民俗学。Youtube/Podcast番組「ゆる民俗学ラジオ」「ゆる音楽学ラジオ」でパーソナリティをしながら、㈱pedanticの経営する「ゆる学徒カフェ」にて雇われ店長として勤務中。大きな草原が大好きなのでモンゴル及び中央アジアにも関心が強く、隙を見ては渡航を企てている。

Illustration 飯田研人

Illustration 飯田研人

今回のテーマ:『箒』

民間信仰の上で箒神は、確かに存在するのだ。

僕が民俗学、あるいは民俗について興味を持つようになったきっかけは、水木しげる先生の描く妖怪だった。

小学生のころ、父親の本棚にあった『日本妖怪大全』という分厚い文庫本を気に入って、親の目を盗みながらおっかなびっくり読み進めていた。悪いことをしているわけではないので、別に親に隠れてする必要はない。けれど、怖がりな僕が自分から怖いものに触れているとからかわれるのが恥ずかしかった。この本はというといわゆる妖怪図鑑で、ひとページごとにひと種類の妖怪を紹介するという建付けになっている。ページの上半分を妖怪のイラストが占め、下半分はその妖怪の解説に費やされている。解説文には難しい漢字がたくさん出てきたものだけれど、その多くには振り仮名が振ってあって、小学生にも易しい代物だった。そしてなにより水木先生の描く妖怪の造形、それは僕を夢中にさせた。

妖しく恐ろしくも、常に親しげでどこか憎めない――そんな妖怪たちのなかに、当時から今日まで僕の心を掴んで離さないやつがいる。

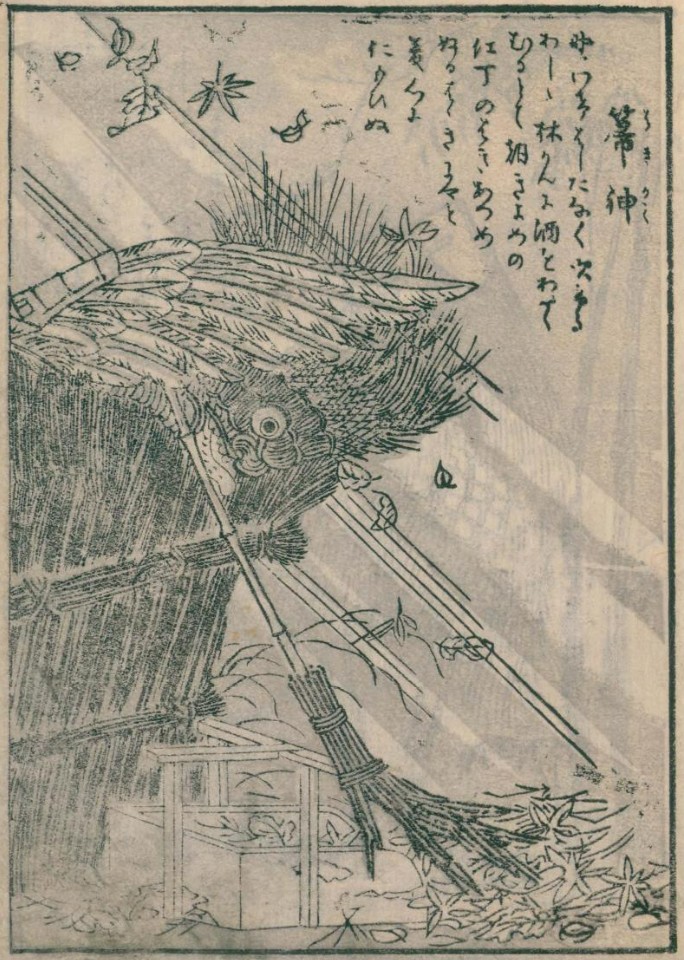

そいつにはこんなイラストが添えられていた。

吹き荒ぶ風、舞い上がる枯葉、低い垣根には箒とチリトリが立てかけられている。日本の秋のありきたりな景色の一部だ。けれどそんな風情に背を向けて、汗を迸らせながら怯えて逃げる男の背中もある。果たして彼は何から逃げているのか。箒とチリトリの真上を見てみると、なんと垣根の向こうから怪物が顔を覗かせている。ギョロリとした瞳、ずらっと並ぶ強く硬そうな歯、いかめしい鼻にも見える瘤。そんな顔らしき部分の上には、ぼうぼうと伸びた髪とも鶏冠ともつかない細い毛の太い束が風になびく。この異形は垣根をよじ登ろうとしているようにも見えて、しかし垣根にかけた手に五本の指は無い。その手というか腕らしき部分は、まるっきり大きな翼になっているのだ。

この怪物、その名も「箒神(ほうきがみ)」という。

幼い頃の僕にとってこの「箒神」は2つの点で魅力的だった。ひとつはイラストのインパクト。箒の神という名前なのにメソアメリカの神話に登場する神様みたいな造形と、緊迫感のあるイラスト全体の雰囲気に固唾を呑んだ。もうひとつは「箒」というあまりにありきたりな日常そのものの道具と、「神(だか妖怪だかわからんやつ)」という非日常的な存在との組み合わせ。ミスマッチながらも不思議とそれほど受け入れ難くはないという妙な質感。縁遠さと身近さの同居、そこにこの上ない魅力があった。しかしその一方で「箒の神様ってなんだ? 何をどうありがたがればいいんだ?」という疑問が湧いてきたのも事実である。

掃除の神様なのか?――この「箒神」、いったい何者なんだ?

箒(ほうき)とは、言わずもがな誰もが一度は手にしたことのある掃除道具だ。平安時代から室町時代直前くらいまでは「ははき」と呼ばれていたことがわかっていて、後に「ほうき」へとつながっていく「はうき」という呼称が市民権を得ていくのは、室町時代以降のこと。

どうやら日本人はかなり長いことこの道具にお世話になっているらしい。箒がモノとして存在していたことを確認できているのは遡って古墳時代、今から千五百年前だそうだ。奈良県橿原市の新堂遺跡から出土したその箒は、確かに細い植物の茎のようなものが紐か蔓のようなものでまとめられていて、いかにもそれらしい見た目をしている。

時代はかなり下るが江戸時代中期の1713年に成立した『和漢三才図会』にも「帚(ははき)」という項目がある。この『和漢三才図会』は言うならば百科事典で、中国と日本に存在する有るもの無いもの詰め込んだおもしろ事典だ。当時の人々の生活環境をはじめとした民俗を垣間見ることができて、とても楽しい史料である。ここには、いくつかの箒の名称が載っている。例えば棕櫚毛箒(しゅろげぼうき)、竹箒、草箒、羽箒――おおむね素材によって名称が異なっているのがわかる。そして名称の違う箒は、活躍する場面も異なっていた。例えば、竹でできた箒は感触が荒々しいため、庭などの屋外を掃除するのに用いる。羽でできた箒はその手触りの優しいことから、茶道具や漆器といった慎重な手入れが必要なものに使われてきた。棕櫚箒はこれらの中間に位置するもので、畳や茣蓙(ござ)を代表して屋内の清掃を主としていた――と、まるで大昔のことのように言ってみたが実際のところ、これらの箒というのは現在まで様々な場面で活躍している。

例えば茶道具の清掃に使われた羽箒、これは慎重な作業に適している点から、丁寧に扱いたい紙の上の消しゴムのかすを払い除けるのに有用だった。特に設計士など製図を行う職業の人々からは重宝されている。小学生のころお世話になっていた学校の用務員さんが、カモの羽箒でもって方眼紙の上を丁寧に掃除していたのをまだ鮮明に思い出せる。言わずもがな竹箒はまだまだ現役で、特に粉塵が発生しやすく周囲からの苦情も受け付けやすい工事現場では、欠かせない道具のひとつだ。棕櫚箒も工芸品としての地位を得ている様子があって、少し高級でオトナの掃除道具、という雰囲気の扱いが随所で見られる。人が手ずから時間をかけて作っているだけあって、見た目の美しさと機能性は抜群だ。今では安価な掃除機やブロワーに掃除道具の覇権をとられつつあるが、新たな利用法や価値付けによって彼らはまだ傍にいてくれている。僕がそれなりの収入を得て、立派になったあかつきには、なによりもはじめに高い棕櫚の箒を買いたいと思っている。

一方、このような伝統的な箒でなくとも、僕たちは幼稚園や小学生のころから、プラスチックの外装にアルミや軽い木材の柄がついた箒を握ってきた。思い出深いのは丁字の箒。僕の通っていた小学校では教師か、あるいは教師に信頼されている高学年の生徒しか持つことが許されなかったという記憶がある。丁字の箒は造りがしっかりしていて頼もしく、言うなれば栄光の箒だった。むやみに憧れたものだ。いま私が勤めているカフェでは、自らが持つ店長という役職の権限を活かして丁字の箒を購入し、備品として置いている。現代らしい過剰な梱包で店に届いた時の興奮たるや、忘れられない。ルンルン気分で掃き掃除をしていた時の、アルバイトの方々の白けた視線も忘れられない。

ところで日本において教育機関の児童生徒が清掃に従事するようになったのはいつからかご存じだろうか。最も古い例で言えば明治時代のはじめごろ、まだ「藩」という行政区分が使われていた時代からだそうだ。そう考えると、学校の清掃も民俗学の調査の対象になるんじゃないかと思える。幼少期の日本人の生活には必ず集団による清掃活動があって、学校ごとの方針にもよるけれど高学年の生徒が低学年の生徒に掃除を教える、という様子も見られる。これ、「子どもと子どもの間で清掃技術が伝承されている」とは言えないだろうか。四角い部屋を丸く掃かない方法、チリトリへ上手にゴミを集めるコツ、黒板消しの粉の噎せないで済む落とし方――おそらくこの時、少々やんちゃなお兄さんは年下の幼稚園上がりに対して、「掃除を上手にサボる方法」なども教えているのだろう。ここでは監視者としての大人の視線もある。高学年の生徒たちは自分を監視する人間の下、後輩に対していかに振舞うかを学ぶことにもなる。うまく同輩たちと示し合わせて、年下の子どもたちに最低限のことを教えながら、午後の授業への不満や放課後への期待を口にする。そしてそれを低学年の子どもたちが聞いて‥‥‥おや? 学校の掃除の時間、ひょっとしてたいへん面白いフィールドなのでは?

少々話が逸れたが、こんな風に時代に負けず使用されている箒がある一方で、残念ながら現在ではほとんど見られなくなった箒や、その利用法というのもある。もう一般的ではなくなった箒のひとつが、笹竹だ。煤竹とも言う。笹なのか竹なのかというややこしい名称だけれど、その実「竹竿の先に藁や葉を重ねて縛って作る道具」でありつつ「笹竹(チシマザサ)の長い枝そのものを道具とするもの」だったりする。笹なのか竹なのかわからないとか愚痴をこぼしていたら、笹なのか竹なのかわからない植物が出てきてしまった。現実はかくもややこしい。

この笹竹、使い方としては今でいう「はたき」という掃除道具にも近い。天井裏や梁の上など、高いところに溜まった埃や煤を叩いたり払ったりして落とすのに使った。特に出番があったのは現代で言うところの年末の大掃除である。普段は手の行き届かないところまで手を伸ばして丹念に掃除をし、翌年に備えるこの行事を「煤払い」といった。長短の計2本の笹竹を準備して、これを男女一対として準備していた地域もあり、笹竹という無味乾燥な名前でなく「煤おとこ」「煤梵天」などと呼んだりもしたそうだ。この煤竹を売るのを専門に郊外からやって来る「煤竹売り」という仕事もあって、経済と季節ごとのイベント(行事)との深い結びつきを感じる点は、今も昔も変わらない。

箒の利用法としてかつて存在していたが今では廃れているものに「虫追い」がある。これは江戸時代に行われていたもので、稲につく害虫であるウンカやイナゴを退けるのが目的だった。ここでは藁で作った藁箒が用いられていて、箒で直接殴りつけるのが目的なのではなく、箒に油や水をつけてこれを振りまき、脅して遠ざけるというのが本懐だったようだ。特に水で追い払うときは「水追い」と言い、稲の収穫時期に際して行われたという。今では防除器具が発達して行われなくなっているが、田んぼに入って箒を振り回していたかつての田園風景を想像すると、長閑とはほど遠い。現実はかくも深刻である。

話をあの箒神に戻そう。ここまでのように箒という道具に眼差してみると、箒神の外見にはやはり掃除道具としての箒の意匠がふんだんに盛り込まれているのがわかる。垣根に手をかけているのは羽、つまり羽箒。目や鼻らしきものがついている頭にも見える部分は、棕櫚箒そのものだ。

さて多くの人はこう思ったんじゃないだろうか。

「妖怪っていうのは人々のあいだで口伝えに語られる、姿かたちの無い存在だよね。とはいえ、こうして絵に起こされている以上は「こういう見た目の怪物らしいよ」って語られてきたということなんだろうなあ‥‥‥! 名は体を表すと言うけれど、まさかそんな、箒の要素盛りだくさんなデザインだったなんて!」

そして、ここまで読んでこうも思ったはずだ。

「いやそんなわけなくない?」と。

そう、そんなわけないのである。実は「水木しげるの描いた見た目」の「箒神」は民間伝承の上では存在しない。では彼がなぜこのようなデザインの箒神を描いたのかと言えば、それは伝承以外の元ネタがあったからだ。それが、江戸時代に活躍した鳥山石燕という浮世絵画家の『百器徒然袋』という作品である。『百器徒然袋』は上中下の三巻からなる当時の妖怪図鑑であり、シリーズで言うと四作目。箒神はこのうち中巻に掲載されていて、水木しげるのイラストとは「逃げる男性を描いていない」という点で違いがある。石燕の四部作についての詳しいことは自分で調べてみるとたいへん楽しいのでおすすめだ。彼の描いた妖怪たちはその多くが、そのまま日本人にとっての妖怪の見た目のイメージになっている。これ知ってるぞ! というのがわらわら出てくるので興奮必至だ。

箒神の載る『百器徒然袋』はそのタイトルの通り、掲載されている多くの妖怪が道具に由来する設定とデザインとを持っている。言ってしまえば「鳥山石燕作 妖怪図鑑第四弾 道具の妖怪編」みたいなものだ。この『百器徒然袋』は石燕以前の画家によるデザインからの引用も多い一方でオリジナリティも強い作品で、美術・国文学の方面から多くの研究がある。概して言えるのは彼の作品には、絵に施された仕掛けを楽しむ「絵解き」の要素があることと、その多くが「言葉遊び」(悪く言えばダジャレ)ででき上がっている、ということだ。

じゃあ箒神もそれっぽくデザインされているだけで、もともとはただのダジャレで根も葉もないキャラクターだってこと?

いいや、違う。民間信仰の上で箒神は、確かに存在するのだ。

1997年生まれ。愛知県生まれ千葉県育ち。筑波大学比較文化学類卒。専攻は日本民俗学。Youtube/Podcast番組「ゆる民俗学ラジオ」「ゆる音楽学ラジオ」でパーソナリティをしながら、㈱pedanticの経営する「ゆる学徒カフェ」にて雇われ店長として勤務中。大きな草原が大好きなのでモンゴル及び中央アジアにも関心が強く、隙を見ては渡航を企てている。