Novels

-

2026.01.05

-

2024.12.09

-

2023.10.20

Essays and more

-

2026.01.30

-

2025.08.21

-

2025.06.04

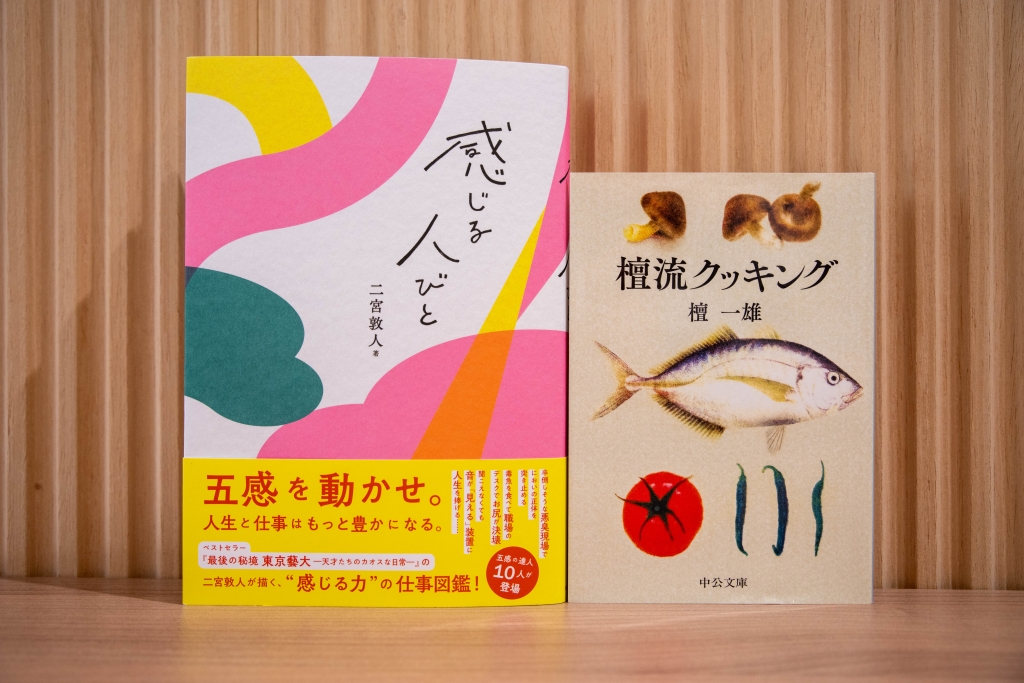

ソヨゴ書店 『檀流クッキング』 ×『感じる人びと』

dao-dao(ソヨゴ書店店主)

シリーズ一覧へ

この上からダシをかけ、適当に、砂糖だの、醤油だの、ミリンだの、お酒だのを加えるわけだが、自分の好みで、どうにでもなさい。

『檀流クッキング』より

これは「柳川鍋・ウナギの酢のもの(ドジョウとウナギ2)」の一節。料理初心者にとっては心細くもなんだか頼もしいレシピ(?)であります。そもそも、ドジョウとウナギという素材の時点でハードルが高いのですが。

『火宅の人』で有名な小説家・檀一雄は料理の達人でもありました。檀が雑誌に連載した料理エッセイをまとめたのが本書『檀流クッキング』です。

「カツオのたたき」から始まって、「イカのスペイン風・中華風」「柿の葉ずし」「ロースト・ビーフ」「ヨーグルト」「牛豚のモツ焼」「ビーフシチュー」・・・と、檀の台所はとても賑やか。

ときおり極論めいたことを言われるのもまた面白い。

ここに一つ、最も野蛮なタケノコの料理を紹介しておくが、この野蛮な料理ほど贅沢なものはないのであって、竹林の中で、掘り取った瞬間のタケノコでしか、うまくない。

『檀流クッキング』より

そんなことを言われてもわざわざ竹林に行くわけにもいかないのですが、とにかく全身で料理と食を楽しんでいる檀の姿は読んでいるだけで気持ちが良いのです。

「ソーメン」では薬味の品数を増やすことが良しとされます。鶏肉やいり卵など、いろいろと提案してくれますが、結局、

何だっていいのである。ソーメンをすする時にも、さまざまの副菜を用意して、ソーメンのツユに浮べたら、たのしくもあり、ゆたかな感じになり、夏バテを防げるということだ。

『檀流クッキング』より

と、「何でもいいよ」と言ってくれるおおらかさが、またいい。ソーメンと薬味だったら、なんだか真似もできそうです。

ただ、この本の醍醐味は「そんなことできない・・」と思いながら読み進めるところにもあります。

アンコウはグニャグニャしていて、マナ板の上に乗りにくいけれども、つるし切りにすると、そのアンコウの豊富な水分が幸いして、痛快なほどよく切れる。ことさらアンコウは、口の歯のあたりをのぞくほかは、俗に、アンコウの七つ道具といって、皮でも、モツでも、ことごとく棄てるところがないから、ズバリズバリと切って、切りまくれば、それでよろしい。

ゴルフだの、スキーだのやるよりは、よっぽど面白いスポーツだから、私などアンコウのつるし切りをやって、大いに気を晴らすならわしだ。

『檀流クッキング』より

もちろんこの後、魚屋さんで買う方法を教えてくれるのですが、ときに人を食ったような料理の紹介の仕方が何とも痛快です。

檀の言葉の端々には、食材への愛と料理へのこだわりが感じられます。

季節季節の、さまざまな、魚介や、野菜の類に、めぐり会えることほど仕合わせなことはない。

夏が来る……。ウリ、キュウリ、ナス、トマト等々、もう食いあきたなどという人がいたら、それはオゴリというものだ。

自慢をするわけではないけれども、市販しているヨールグトよりは、自家製ヨーグルトの方が、何層倍もおいしく、また趣味が深いものである。

『檀流クッキング』より

等々、料理をしない人でもきっと楽しむことのできる料理本です。

一方、二宮敦人さん著『感じる人びと』の第4章「味わう」に出てくる野食ハンター・茸本朗さんは都会から大自然までありとあらゆる場所に生息する動植物をハントして食べつくす食の達人。「買い出しほど好きな仕事はない」と言う檀一雄ですが、茸本さんは「日本中がスーパーマーケットみたいなもの」と言ってのける凄みがあります。同じく第4章に登場する料理人の田村浩二さんは、「おいしさ」を求めてすべての食事に全神経を集中させる味覚の達人。食へのあくなき探求心は3人ともいい勝負? 小説家による極上の料理エッセイと、二宮敦人さんが軽妙な筆致でお届けする食の達人たちの驚きのエピソードを、ぜひ読み比べてみてください!

【今日の本】

『檀流クッキング』檀一雄(中公文庫)

『感じる人びと』二宮敦人(soyogo books)

(ソヨゴ書店 今日の本 その2 おわり)